Un village vent debout contre le renouvellement de ses éoliennes

Une commune peut-elle s’opposer au remplacement de son parc éolien par des machines plus grandes et plus efficaces ? C’est le combat dans lequel s’est engagée la mairie de Coren, redoutant que l’installation des mastodontes menace sa ressource en eau.

La petite commune de 470 habitant·es, située dans l’est du Cantal, tient à son eau. Adossée au petit massif basaltique de la Fageole, elle tire de cinq captages échelonnés à flanc de colline de quoi subvenir à ses besoins, mais guère plus. « Sur mon hameau, on tourne en été à 20 ou 25 mètres cubes par jour. C’est tout juste ce qu’on a sur notre captage. Mais il ne faut vraiment pas qu’on ait de fuite ou de baisse de débit », résume Vivien Barthomeuf, éleveur.

Réchauffement climatique oblige, les deux syndicats des eaux les plus proches ont déjà dû mettre en place, au cours des derniers étés, des approvisionnements par citernes de leurs villages. Pour sauvegarder sa ressource, le conseil municipal a ainsi émis à l’unanimité moins deux abstentions, le 18 novembre 2023, un avis défavorable au projet de repowering du parc éolien qui fonctionne depuis février 2007 au sommet de la butte, à 1 100 mètres d’altitude.

L’anglicisme – on dit aussi « renouvellement » – désigne le remplacement des éoliennes de première génération par des machines plus grandes et plus efficaces, permettant d’augmenter la capacité de production tout en réduisant le nombre d’engins. Pour la France, dont le parc éolien a commencé à se développer à partir de 2004, le processus n’en est encore qu’à ses débuts. Le repowering n’est envisagé qu’au terme du contrat de quinze ans qui lie l’exploitant à EDF.

À Coren, le projet, porté par l’entreprise Tenergie, prévoit le remplacement des cinq éoliennes d’une hauteur de 125 mètres en bout de pale, produisant au total 30 300 mégawattheures (MWh) par an, soit la consommation de 6 550 foyers, par quatre machines de 175 à 180 mètres, produisant 36 000 MWh. Le cinquième engin, responsable d’une mortalité excessive d’oiseaux, n’est pas remplacé.

Le problème, c’est que toutes ces éoliennes – les anciennes comme les nouvelles – sont situées dans le périmètre de protection éloignée des cinq captages municipaux. L’une d’elles touche même le périmètre de protection rapprochée (PPR) du captage de la Bayoune, et le projet prévoit d’empiéter sur celui-ci de 30 mètres carrés avec une piste d’accès.

Travaux pharaoniques

Au moment de la première installation, « les services de l’État n’avaient pas connaissance de la présence des captages en contrebas, parce que ceux-ci n’avaient pas fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique, et l’équipe municipale n’avait pas fait remonter l’information, commente Patricia Rochès, maire depuis 2014. En plus, il s’agissait du premier parc éolien à voir le jour dans le Cantal, l’administration manquait encore de vigilance ».

Pour l’élue, deux dangers sont à redouter. Le premier est le risque d’une pollution de l’eau durant les six mois que doit durer le chantier. Établissement de voies d’accès, démontage des éoliennes, destruction d’une partie des fondations anciennes, excavation sur 4 mètres de profondeur et coulage de nouvelles fondations d’environ 30 mètres de diamètre, montage des nouveaux équipements… « Les travaux sont pharaoniques », écrit Patricia Rochès dans un courrier adressé le 25 novembre 2023 au préfet du Cantal.

Quand ils ont foré, une de mes sources s’est carrément arrêtée.

David Ramos, agent municipal à Coren

« À titre d’exemple, des dizaines de poids lourds seront nécessaires pour simplement installer la grue du chantier », poursuit-elle dans ce document, cosigné par les présidents des syndicats des eaux (SIAEP) de la Grangeoune et de la Margeride Nord. Dans ces conditions, comment empêcher qu’une pollution vienne contaminer les captages ?

« Les captages sont alimentés par des circulations d’eau à faible profondeur dans leur aire d’alimentation les rendant particulièrement vulnérables aux activités de surface et travaux en souterrain », confirme le groupe d’ingénierie Alios dans une étude hydrogéologique commanditée par Tenergie.

Alios cite « d’éventuelles fuites d’hydrocarbures des engins de chantier » et « l’entraînement de fines matières en suspension lié au lessivage des surfaces terrassées » comme les deux principaux risques de pollution, avant d’évaluer le danger de « relativement limité » à « modéré », selon les éoliennes concernées.

La commune de Coren redoute par ailleurs une baisse de débit de ses captages en cas de modification par les travaux des directions d’écoulement de l’eau. En 2006 déjà, le creusement des fondations d’une éolienne avait donné lieu à une remontée d’eau spectaculaire. « Il y avait de l’eau en pagaille, ils pompaient en permanence, se souvient Jean-Claude Challier, agriculteur à la retraite. Si on creuse de nouveau, ça va recommencer et ça va couper l’eau des captages. »

Plus récemment, un forage exploratoire visant à établir la présence d’eau plus en profondeur a eu un impact inattendu sur l’un des captages. « Quand ils ont foré, une de mes sources s’est carrément arrêtée, témoigne David Ramos, agent municipal à Coren. Ce n’était pas celle à laquelle on aurait pu s’attendre, mais la plus éloignée, et aussi la principale source de la commune. »

La découverte de ressources aquifères en profondeur aurait été de nature à rassurer les habitant·es quant aux travaux projetés. Mais les recherches ne sont pas allées à leur terme. « Des piézomètres [instruments de mesure de la compressibilité des liquides – ndlr] ont été installés, mais pas toujours avec les bonnes machines, et sans toujours atteindre leurs objectifs », déplore l’hydrogéologue Bernard Montorier, agréé par la commune.

Modification substantielle

Interrogé par Mediapart, David Verdier, responsable du développement éolien chez Tenergie, déplore l’attitude de la commune. « Pour nous, il n’y a pas de sujet, affirme-t-il. Nous avons fait réaliser une étude très poussée d’hydrogéologie, […] et ce qui ressort, c’est que si on fait bien les choses, il n’y a pas d’impact. Bien faire les choses, ça veut dire enlever les éoliennes en évitant de faire couler de l’huile par terre et de faire voler des poussières partout… On a des techniques pour ça. »

Dans son rapport, Alios liste une série de mesures de prévention prévues par Tenergie : ouvrages de gestion des eaux de ruissellement, réalisation des travaux par temps sec, entreposage des engins à moteur sur des zones étanches, maintien des fondations de trois des anciennes éoliennes pour éviter que les travaux de démolition et de remblaiement entraînent une modification de circulation des eaux souterraines… Il conclut que l’ensemble de ces mesures est « de nature à garantir la pérennité de la ressource en eau souterraine et des captages » de Coren.

En dépit de l’opposition de la commune, l’exploitant a déposé le 26 janvier un dossier de porter à connaissance (PAC) de son projet à la préfecture. Procédure simplifiée par rapport à la demande d’autorisation environnementale – il permet notamment d’éviter l’enquête publique –, le PAC repose sur l’idée que les enjeux ont déjà été étudiés lors de la pose des premières éoliennes, l’acceptation par la population déjà constatée. Un arrêté préfectoral modificatif suffit alors à entériner le projet.

L’État pousse au renouvellement du parc éolien, il va favoriser le remplacement plutôt que la création d’un nouveau site.

Paul Neau, spécialiste de l’éolien au sein de l’association négaWatt

Pour en bénéficier, il faut toutefois que celui-ci ne comporte pas de « modification substantielle » par rapport au parc éolien initial, indique le Code de l’environnement. C’est à la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (Dreal) qu’il incombe d’évaluer, au vu de critères réglementaires dont le flou est régulièrement critiqué par les développeurs, le caractère substantiel ou non des changements.

Dans le cas du parc du col de la Fageole, la différence de taille des éoliennes est importante, et leurs fondations doivent être déplacées, pour trois d’entre elles, de plusieurs dizaines de mètres. « Mais les services de l’État semblent très favorables au projet », se désole Patricia Rochès, qui redoute que le dossier soit validé « sans que la commune ait son mot à dire ».

Dans le cadre de sa programmation pluriannuelle de l’énergie, qui prévoyait en 2020 de plus que doubler la puissance éolienne installée pour atteindre environ 34 gigawatts en 2028, « l’État pousse au renouvellement du parc éolien, il va favoriser le remplacement plutôt que la création d’un nouveau site », affirme Paul Neau, spécialiste de l’éolien au sein de l’association négaWatt, engagée dans le plaidoyer en faveur de la sobriété énergétique et du recours aux énergies renouvelables.

À lire aussi

Avis de gros temps sur l’industrie éolienne

28 novembre 2023

Si en Allemagne, pionnière de l’éolien, « 10 à 15 % du parc ont déjà été renouvelés », selon le spécialiste, la France n’en est qu’au début du processus de repowering. Et certains projets, comme celui du col de la Fageole, se heurtent à la naissance de nouvelles contraintes. « Quand les premiers parcs éoliens ont été autorisés, il y a plus de vingt ans, les conditions juridiques n’étaient pas les mêmes. Par exemple, les couloirs de circulation de l’aviation nationale ont évolué », indique Paul Neau.

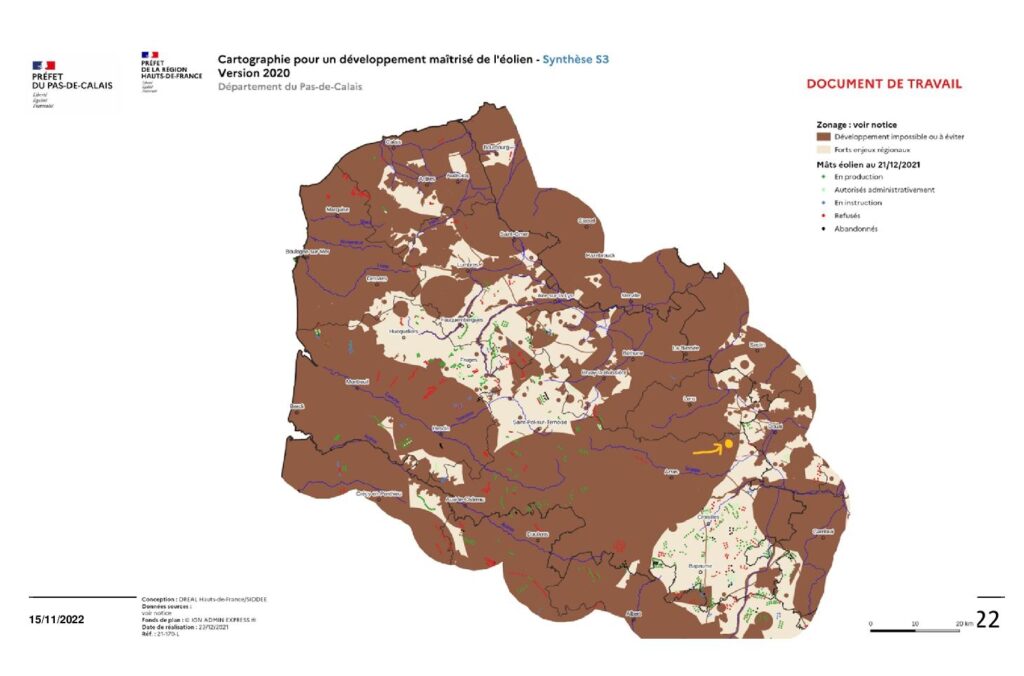

Selon un rapport publié en 2020 par l’agence de la transition écologique, « 65 % des parcs éoliens installés avant 2015 sont soumis à des fortes contraintes dans au moins une famille, et 30 % dans au moins deux familles » des secteurs suivants : radars, aéronautique, zone protégée Natura 2000, milieux naturels d’intérêt, paysage.

Quant à la maire de Coren, il lui reste encore un moyen de pression pour tenter de s’opposer au renouvellement. « Deux des éoliennes à renouveler sont situées sur un terrain communal, et il est nécessaire de signer un nouveau bail pour introduire les nouvelles conditions, explique Patricia Rochès. Ce que je ne sais pas, c’est si l’État peut nous forcer la main. Quand vous dites non à l’État sur un sujet sensible, vous savez bien que vous ne serez pas dans les petits papiers du préfet pour obtenir une aide à l’avenir. »

mediapart